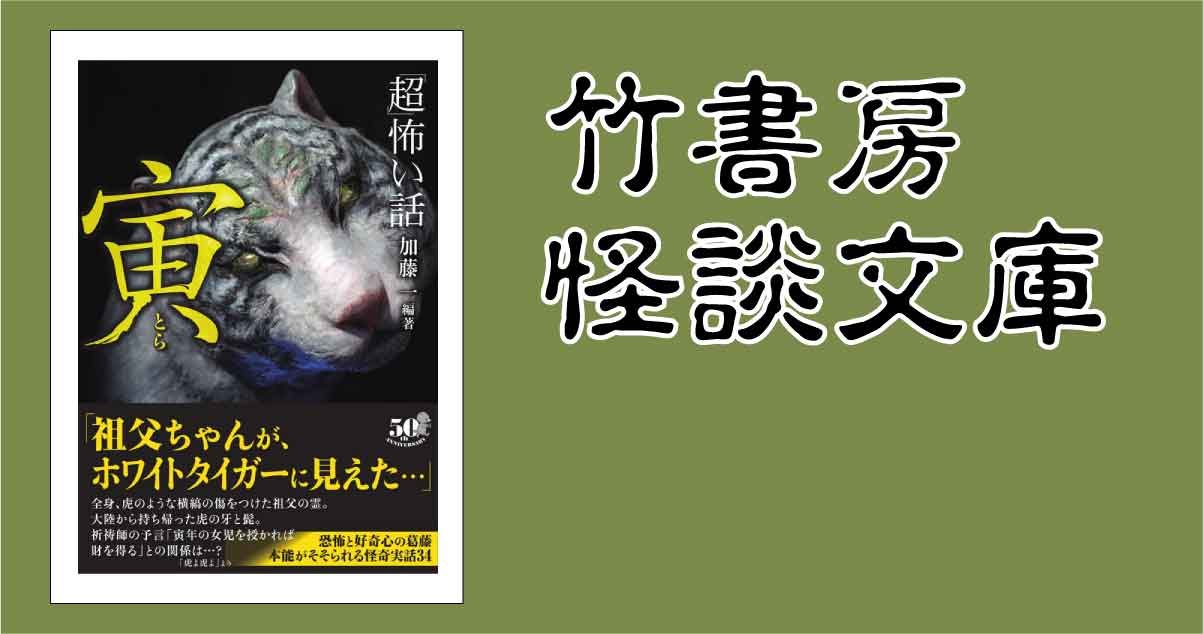

加藤一編著 久田樹生・渡部正和・深澤夜共著 竹書房怪談文庫

2022年2月7日 初版第一刷発行

全体評

平成の実話怪談本を牽引してきた一方の翼である『「超」怖い話』シリーズも、これで通巻50冊目になるらしい。最初の1冊目が1989年発刊だったと思うので、既に30年以上のブランドである。

『「超」怖い話』シリーズは、その名の通り、突き抜けるように凄まじい怪異譚が間違いなく散りばめられ、読むたびに「あぁキツいなぁ……」と嘆息を漏らすのが常であった。また、その怖さが1冊を通して持続出来るように恐怖感だけを驀進させるのではなく、合間に笑いや感動といったプラスの感情をもたらす小編などを配置し、緩急を上手くつけながら(しかも関連性のあるカテゴリーで各話を有機的に繋いでいく)クライマックスの渾身の最凶話へ導いていく構成の妙にいつも感心した。

今回もその流れに沿ったパターンを維持して全編が構成されているのだが、正直言って、今回はガツンと来るようなえげつない作品が見当たらなかった。具体的に言えば、怪異の内容が薄い、即ち全体として強烈なネタに恵まれなかった、あるいは深掘りが出来ないまま生煮えの状態で出された話などが多かった印象である。また実際に怪異が起こっていると判断出来るが、その怪異そのものがどうにも恐怖感を煽るまでに至らないと感じる作品も多かった。要するに「超」が付くほど怖いと感じなかったのである。

特に思うのは、このページあたりでこの枚数の作品であれば本来一発キツいのが来ると身構える部分で、何となく軽くぶつかってきただけで終わってしまうケースにいくつも行き当たったこと。次々と出される“状況証拠”を作者が上手く繋ぎ合わせて怪談としてはそれなりの質を担保しているのだが、結局のところ「それらの“思わせぶり”が間違っていないのであれば」という但し書きがついて回る。個人的にはそういう作品も面白いのであるが、今回は『「超」怖い話』である。やはり締めてくるところで“思わせぶり”な怪異で終わってしまうと、非常に物足りない。もっとダイレクトに強烈な何かが出てくるぐらいの作品がもっと欲しかった。

なお、今作品は4名の著者によって編まれているが、それぞれの作品には記名されておらず、誰が何の作品を書いたかは分からないようにしている。これは編著者である加藤一氏の意向であり、いわゆる“作品の均質性”を重視した結果であると理解している。この対応に関しては賛否があるのだが(私個人としては、“文章の個性”よりも“ネタの引き当て”の面で記名して欲しいと常々思っている)、そういう方針ということで許容範囲である。

各作品について

ネタバレがあります。 ご注意ください。

◆(良くも悪くも)印象に残った作品

「虎よ虎よ」

本のタイトルに「寅」が入っているので、意識的に書いたのかもしれないが、結局怪異と「虎」が直接関連していると考えられるのは「寅年」の部分であり、祖父の霊に付いている傷が虎に似ているとか、曾祖父の得た虎の牙などは目くらまし的な要素でしかなかった。しかも「寅年」のエピソードもあくまで推測の域でしかないので、関連性のない「虎」カテゴリーに振り回されてしまった感が強い。

「エシン」

解らないことだらけであるが、興味津々の怪異である。最後の“縁を切られた”エピソードは、当然本家に伝わるはずのない段階で先方から切り出されたと判断するが、そのあたりはもっと明瞭にあった方が、伝聞だらけの怪異にあってギクリとさせられるのではないだろうか。

「けあらし」

「二段目」

この2作品が“状況証拠だけで繋いだ”作品の代表格。ダイレクトに怪異であるとする部分が非常に少なく、特に「二段目」は怪異とすべき内容が<引き出しを開ける位置が同じ>という些細なものだけに、下手をすると“偶然の一致”で終わってしまう脆さを感じた。また「けあらし」も“白い煙”をもっとクローズアップさせる書き方がないと、何となく付随した状況説明で終わってしまいそうな印象であった。もっとどぎつい“思わせぶり”で読者を誘導すべきかもしれない。

「キャリーカート」

ダイレクトな怪異現象とそのインパクトの強さから、今作では一番の作品であると思う。ふとしたきっかけから破滅に至る当事者と、その最期に鮮やかに登場する怪異の本体という流れは鉄板中の鉄板。本来はこういう手合いの作品が複数掲載されてこその『「超」怖い話』だと思っている。

「おみくじ」

はっきりといじめとは書かれていないが、このカテゴリーに属する怪異であると判断する。その中でもシチュエーションが稀少。修学旅行の宿という場所、枕飯や箸に結びつけられた紙片という怪異、どれをとっても異常な内容である。